Hint追加に追われない工夫 必読

「追いコートリル」が日常的に増えてしまうのは、必ずしも病気が重いからではなく、ストレスに弱い状態が続いていてベース量では支えきれない、というケースもあるのかもしれません。

コルチゾール不足が起こる背景

- メンタルが弱い状態

ちょっとした緊張や不安でも交感神経が反応し、本来なら軽くコルチゾールが分泌されて安定するところが、それができずにコルチゾール不足になる。 - 体力が落ちている状態

日常の動作や軽い運動でも“ストレス”として処理され、コルチゾール不足になる。

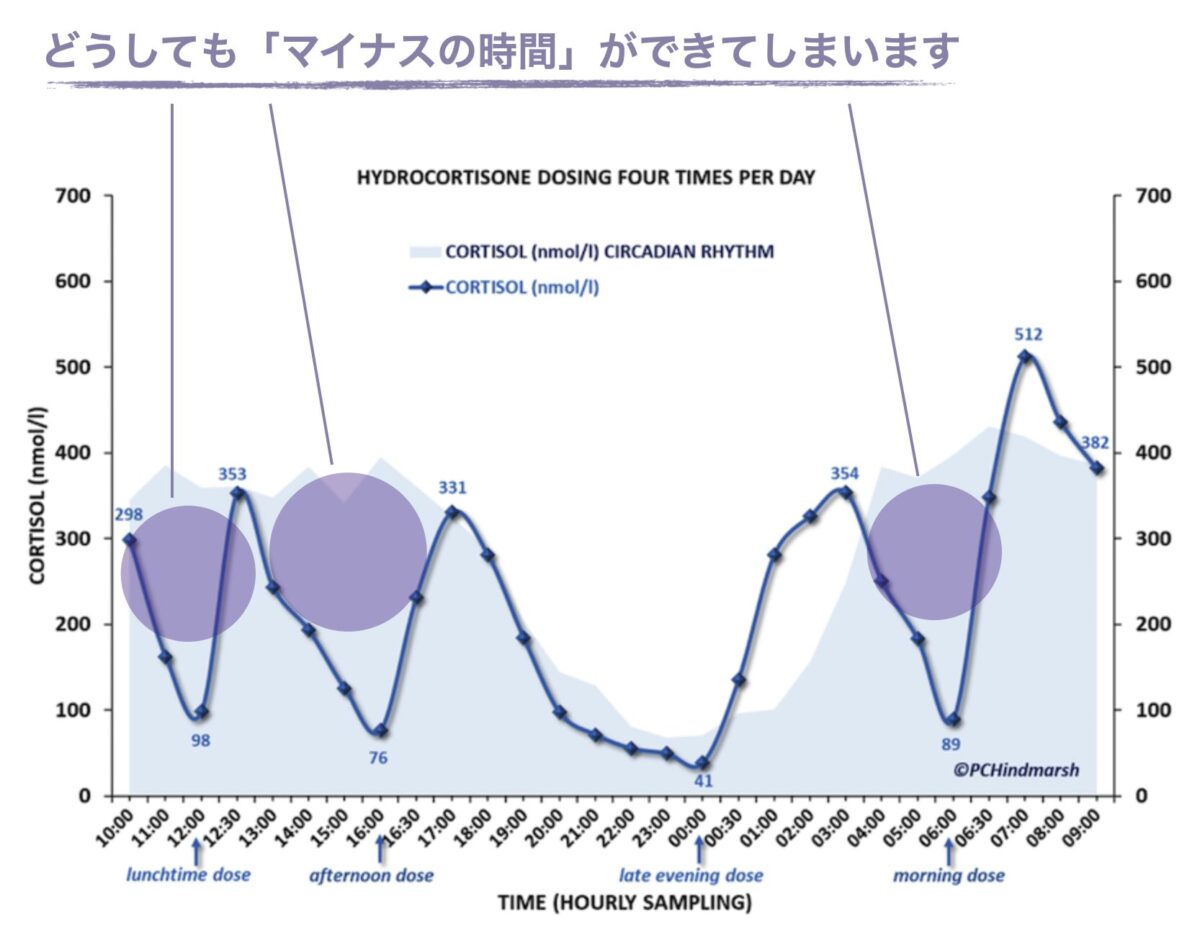

つまり、補充療法を始めて間もない段階では、「病気が重いから追加が多い」というよりも、心身のストレス耐性が低いために追加が必要になるケースも多いのかもしれません。副腎皮質機能低下症と診断された人は、そんな事態を避けるために補充療法でカバーしていますが、実際にはきれいに100%補えるわけではありません(=参考)。

自発がある方は、この時間帯を自発でカバーできるよう工夫し、補充したコルチゾールをなるべく無駄に消耗しないように過ごしています。自発がない方がこの時間をコートリルで埋めようとすると、どうしてもベースの補充量が多めになりやすく、副作用リスクも高まります。でも、追加を我慢しすぎると、不足を放置して副腎クリーゼや体調悪化につながる危険もあるので、それも現実的ではありません。

- 追加を我慢する → 不足を放置してクリーゼや体調悪化のリスク

- 漠然と追加し続ける → 不要な増量が習慣化し、骨粗鬆症や糖尿病など副作用リスク

欧米との違い

欧米では「原発性・自発なし・フル補充」でも、安定期に入れば追加に追われる患者さんはあまり見かけません。シックデイ以外の日常は追加なしで健康的に暮らし、糖尿病や骨粗鬆症の予防もできている人が多い印象です。これは「我慢している」のではなく、「追加が不要な状態を維持できている」ということのようです。

一方で日本の医療は、自律神経やメンタルに関して安易に薬を出す傾向が強く、患者自身が意識して自己ケアを優先しない限り「薬で誤魔化す」方向に偏りやすい環境にあります。その結果、ストレス耐性が低いまま過ごしている人も多く、不足を解消するためのコートリル追加が日常化してしまうこともあるかもしれません。

欧米の人が実際に取り組んでいて、日本人の多くがあまり意識していないのが、自律神経やストレス耐性は鍛えて強くできるという点です。なので、「追加頻度が高いな?」と感じたときこそ、ストレス管理や生活の過ごし方を見直すことが、流れを変えるきっかけになるのかもしれません。

ストレス耐性を鍛える具体例

運動の効果

有酸素運動や筋トレは、HPA軸の反応を安定させ、ストレス耐性やメンタルの改善につながることが研究で示されています。定期的に行うことで、うつ症状の軽減や心理的ストレスの緩和にも効果があるとされています。

睡眠リズム

規則正しい睡眠リズムは、自律神経とHPA軸を整え、ストレスへの過剰反応を防ぐことが研究で示されています。十分な睡眠時間を確保することは、うつや不安の予防・改善にも効果的です。

リラクゼーション

呼吸法や瞑想、ヨガなどのリラクゼーション法は、交感神経の過剰な反応を抑え、ストレスホルモンの分泌を安定させる効果があります。継続することで、不安や抑うつの症状を軽減することも報告されています。

食べるものの質

最近の研究では、ジャンクフードや超加工食品を多く摂る食生活が、うつ病や不安といったメンタル面の不調と強く関連していることが繰り返し示されています。

参考リンク:

SELF誌:ファストフードと焼き菓子の摂取はうつ病リスクを高める

Nutritional Psychology:ジャンクフードとメンタル不調の関連(2024年メタ分析)

MDPI:ファストフード摂取とうつ・不安症状の関連

Harvard T.H. Chan:超加工食品の摂取はうつ病リスクを高める

私が闘病の初期に手に取った患者さんが書いた本には、次のような内容が記されていました。

- メンタル状態が悪い時は、普段よりもコルチゾールが多く必要になる

- 砂糖・添加物・加工食品を控えることが有効で、体調コントロールのカギは食べるものの質

- 太極拳・瞑想・ヨガなどをライフスタイルに取り入れると症状改善につながる

欧米で安定を保っている患者さんの多くは、高栄養で質の良いものを意識的に選んでいます。私自身もこの本を読んだ2022年8月以降は、「頻繁なコートリルの追加」に追われることなく、それなりに安定した体調で補充療法を続けることができています。

副腎皮質機能低下症のメカニズムに関する情報は「Note」へ、補充療法のヒントは「Hint」へ、その他の情報は「Misc」へ、メッセージ経由でいただいた質問の一部は「FAQ」にまとめています。読んでくださった方が、自分なりの工夫を見つけるヒントになればうれしいです。

※体験をもとに整理した内容であり、医学的助言を目的としたものではありません。医療に関する判断を行う際は、必ず医師にご相談ください。