診断された方へ

私がこの病気と診断された頃は、まだ情報が少なく、病名で検索して出てきた体験談やSNSを頼りに学んでいました。より具体的な情報を求めて、欧米の副腎皮質機能低下症のコミュニティ(実名制・内分泌医と研究者も所属・入会条件あり)にも参加したところ、適切にコントロールしながら日常生活を送っている人が多いことを知りました。

そこで気づいたのは、症状そのものよりも、「どのような補充療法の考え方で生活を組み立てているか」が、その後の安定を大きく左右しているという点でした。副腎皮質機能低下症の治療では、コートリルをどれだけ飲むか以上に、補充療法の戦略そのものがとても重要だと感じています。「適切な治療」とは、単にコートリルを補充することだけではありません。日々の栄養状態や生活環境を整え、追加や増量だけに頼らず、必要最低限のコートリルで日常をまかなえるように、生活そのものを調整していくことも含まれます。

日常管理のポイント

副腎皮質機能低下症の管理で迷いやすいポイントを、患者の視点で図解しています。PDF版

補充療法の戦略の違い

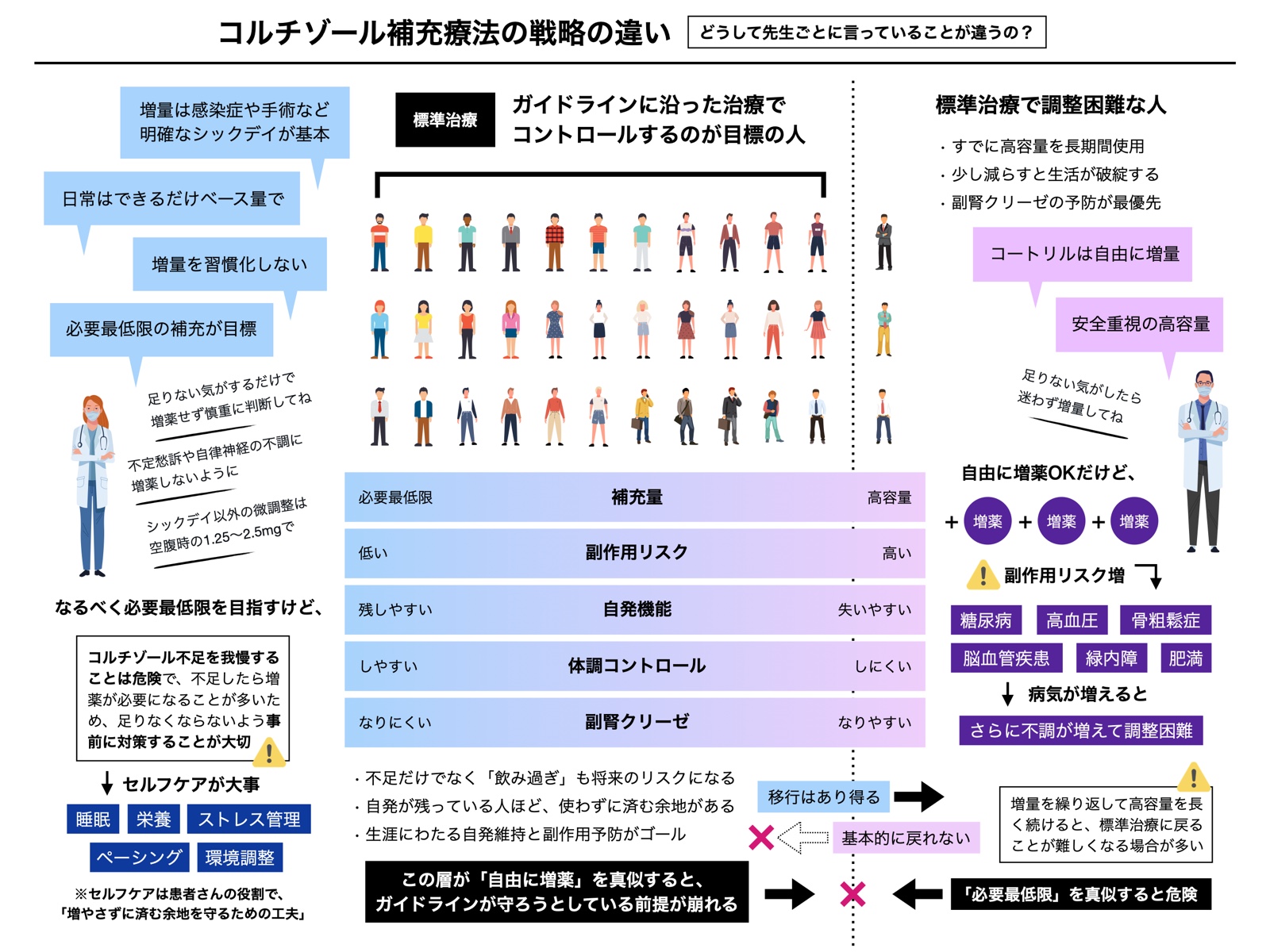

副腎皮質機能低下症の補充療法には、目指すゴールや置かれている状況によって、いくつか異なる戦略があります。ガイドラインに沿ってベース量を軸にコントロールしていく考え方と、すでに高容量での使用が長く、まずは安全性を最優先に調整していく必要がある考え方では、医師の説明や判断が違って聞こえることもあります。以下の図は、そうした補充療法の戦略の違いを整理したものです。詳しい解説はこちらにまとめています。

なお、インターネットやSNSでは、「コートリルを多めに飲んだ方が楽」「増量したほうが安全」といった情報を見かけることもあります。こうした考え方は、すでに高容量での使用が続いている方や、調整が難しい状況にある方には当てはまる場合もありますが、すべての患者さんに共通するものではありません。自分がどの戦略に近い状況なのかを整理せずに取り入れると、かえって調整が難しくなることもあるため、注意が必要だと思います。

コートリルの飲み方

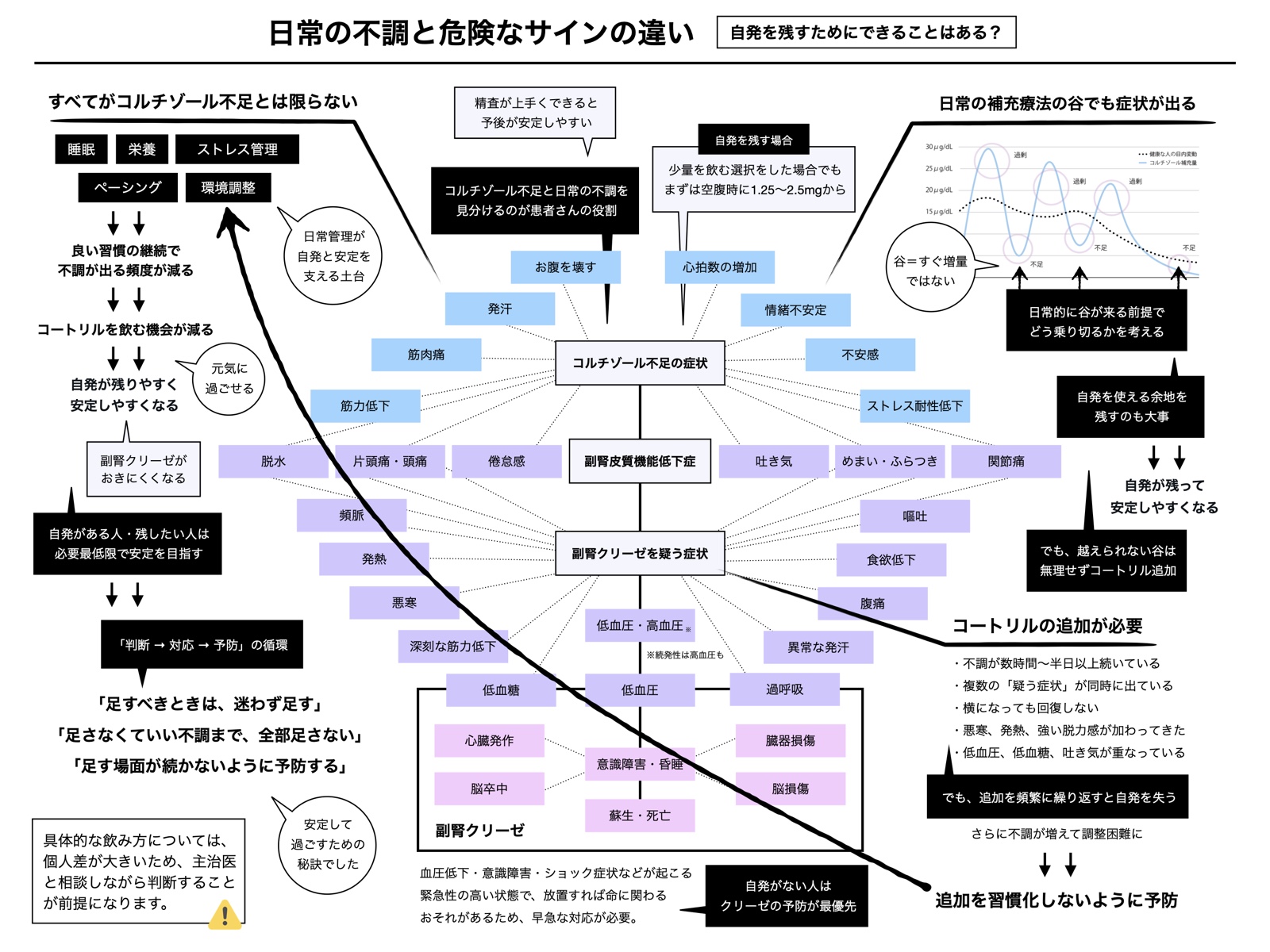

コートリルは「ベース量で日常をまかなうこと」が基本で、頻繁に追加を繰り返すと、副作用や調整困難につながる可能性があります。一方で、シックデイ(事故・怪我・発熱・感染症・医療処置など)の緊急時や、非日常イベント(旅行・激しい運動・大きなストレス時など)には、追加投与が必要になることもあり、それは命を守るための正しい判断です。意識しておきたいのは、本当に必要な追加は我慢しないこと、そして控えるべきなのは「追加が増えてしまう要因」の方だという点です。

コートリルの微調整

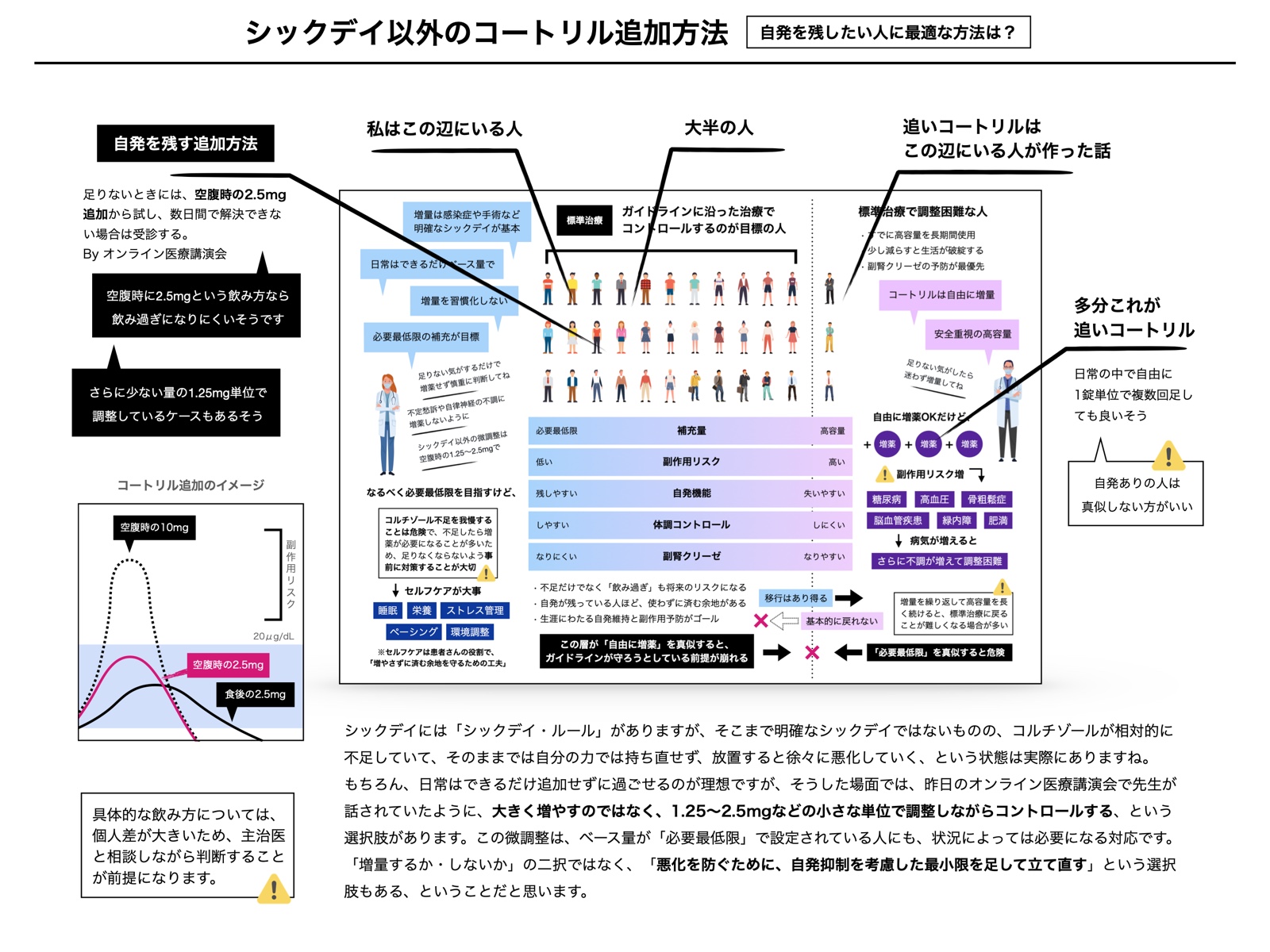

シックデイには「シックデイ・ルール」がありますが、そこまで明確なシックデイではないものの、コルチゾールが相対的に不足していて、そのままでは自分の力では持ち直せず、放置すると徐々に悪化していく、という状態は実際にあると思います。もちろん、日常はできるだけ追加せずに過ごせるのが理想ですが、そうした場面では、大きく増やすのではなく、1.25〜2.5mgなどの小さな単位で調整しながらコントロールする、という選択肢があります。詳しい解説はこちらにまとめています。

追加の答え合わせ

コートリルを追加した時には、いつ・どのくらい・どんな理由で飲んだのかを必ず主治医に共有していました。そのたびに、「これは副腎不全とは関係ない不調かもしれないね」「この場面は追加して正解だったと思うよ」といったフィードバックをいただき、自分の判断を少しずつ修正しながら学んでいきました。大切なのは、「健康な人でも起こりうる不調」と「副腎不全による不足」をどう見分けるか、そして「一時的に必要な増量」と「日常化すると危険な増量」を主治医と一緒に整理していくことだと思います。必要のない場面まで飲まないよう気をつけながら、適切な判断に近づけるように調整していきました。

コートリルの量

少し前の日本では、コートリルを多めに処方されていたこともあった(=参考)ようで、その影響から、現在も「増量対応」のまま過ごされている患者さんが一部いらっしゃるようです。最近は「ACTH単独欠損症の場合は多くても15mg/day」とされていて、特に日本人女性なら、それより少ない量でも十分(=参考)という見方が広まりつつあります。これから補充を始める方や、見直しを考えている方は、まずは「今の基準」に合わせて、体調を丁寧に観察していくことが大切だと思います。

コートリルの調整

コートリル(ステロイド)を常用している場合、健康な人でも無理に減らすと副腎不全を招くおそれがあります。この点については、診断時に主治医から説明を受けていると思いますので、自己判断で減量や中止をしないことが大前提です。多くのケースでは生涯にわたって補充が必要ですが、なかには副腎機能が一部残っていたり、処方量がやや多めだったりして、回復(部分的な回復も含め)が見込めるために減薬できるタイプもあります。

減薬のプロセス

減薬を進めるには体調が安定していて、「減らしても日常生活を送れる手応え」があることが前提です。主治医から「減薬OK」の指示が出た場合でも、他の薬のように簡単に減らせるものではなく、気合いや根性で乗り切れるものでもありません。私自身の経験でも、1錠を1/8にカットした1.25mg単位で何ヶ月もかけて慎重に減らしていきました。主治医や専門家と連携しながら、体のサインを丁寧に拾い、無理のないペースで進めていく必要がある、とても繊細なプロセスでした。

私の立ち位置

私は、副腎皮質機能低下症(ACTH単独欠損症)で、他にホルモンの欠如や持病はなく、比較的シンプルなタイプの病態です。このブログには、「診断されたばかりの自分が知りたかったこと」を記録しています。当時の自分に向けて書いている内容ではありますが、同じような状況にいる誰かの役に立つことがあるかもしれないので、誰からでも見えるように公開しています。

私がこの病気と向き合いコントロールしていく上で欠かせなかったのは、コートリルの追加や増量だけに頼らないこと、CBGの影響やCYPの影響を理解して、負荷やリスクを避ける視点を持つことでした。参考にした文献の中から、調整や回復に役立った知識の多くは、Vaidya先生の総説(2025)、Hindmarsh教授の専門書(2024)、Husebye先生の総説(2021)に詳しく書かれています。

補充療法まとめ

日常の微調整(2026.01.09)

自発機能を残すために(2026.01.04)

シックデイ以外の追加(2025.12.22)

補充療法の戦略の違い(2025.12.20)

タイミングが大事な理由(2025.12.18)

予防投与とタイミング(2025.12.14)

コートリルの調整方法(2025.11.28)

追いコートリルの由来(2025.11.26)

不足した分だけの補充(2025.11.26)

追加に追われない工夫(2025.09.04)

補充療法の落とし穴(2025.08.21)

補充療法の限界と工夫(2025.08.19)

しっかり補充の誤解(2025.06.22)

副腎クリーゼの誤解(2025.06.10)

補充療法の失敗例(2023.12.17)

国内の公式情報

セミナーまとめ

オンライン医療講演会(2025.12.21)

第14回市民公開講座(2025.12.14)

下垂体ミニレクチャー(2025.07.27)

第5回大阪下垂体セミナー(2025.03.14)

令和6年度市民公開講座(2025.02.08)

第13回市民公開講座(2024.12.15)

オンライン医療講演会(2024.12.08)

下垂体ミニレクチャー(2024.07.07)

下垂体の市民公開講座(2024.03.16)

診断・治療ガイドライン

ガイドラインの補足文献(2024.06.13)

ガイドライン2023年版(2024.03.19)

その他、欧米の論文や研究からのヒントもあわせて参考にしています。

論文・総説の記事一覧