第99話「試行錯誤の結果」診断から3年

副腎皮質機能低下症と診断されて3年になりました。

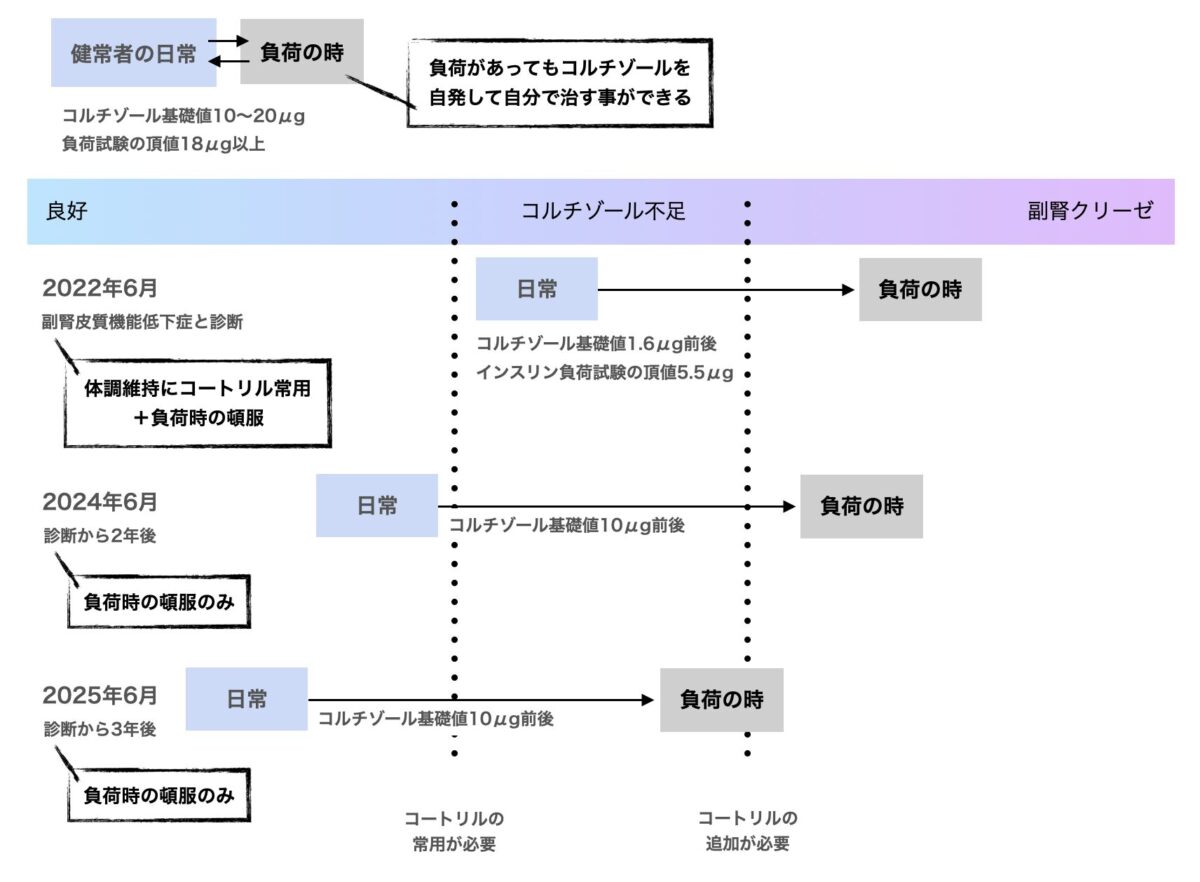

当初はとても体調が悪く、最後に受けた検査の基礎値は1.6μg、インスリン負荷試験のコルチゾール頂値は5.5μg、GHRP-2負荷試験のコルチゾール頂値は3.4μg/dLと低く、インスリン負荷試験でも反応が乏しく、回復の為にブドウ糖の点滴が必要になりました。

コートリルを飲み始めてからの体調は、「ピーク時よりはマシ」といった程度で、当初はほとんど動けませんでした。 1〜2時間の外出でも追加投与が必要な状態で、コートリルなしでは生命を保てないということは、体感としてはっきりわかりました。

私は、日本の情報にとどまらず、欧米でうまくコントロールしている方々の方法も参考にしました。その結果、1年後にはコートリルに頼らず「半日ほどなら様子を見ながら動ける」状態まで体を慣らすことができ、その後も試行錯誤を重ね、診断から1年半後にはコートリルも頓服に、さらに数か月後には補充なしで“適度な運動”を習慣にできました。

適正な補充を心がけて過ごしているうちに、診断前には手に負えなかった喘息やアレルギーも落ち着き、呼吸器科を卒業することができました。アレルギー科の受診も年に1度になり、気管支拡張剤やエピペン、抗ヒスタミン剤も“お守り”として持ち歩く程度になり、体に外から入れるステロイドをゼロにすることができました。

専門書との出会い

その少しあとに、2024年3月に出版されたReplacement Therapies in Adrenal Insufficiencyという副腎不全の補充療法の書籍の存在を知り、購入して読んでみたところ、それまで欧米の患者さんたちから学び、自分なりに工夫して取り入れてきた内容が、まさにこの本に書かれていて、ひとつひとつ“答え合わせ”ができました。

あらためて、「今までやってきたことは、間違っていなかったどころか、大正解だった」と実感するきっかけになりました。

私の戦略は、”そのたびに追加する”だけではなく、”その前にできることを増やしていく”ことでした。リスクを削ぎ落としたゼロベースからの再構成と、日常の小さな積み重ねを続けるなかで、少しずつ本来の自分の力を取り戻すことができました。幸運なことに自発コルチゾールも少しずつ回復し、気づけば「コートリルなしでも、ある程度は好きなことができる体」を作り上げることができました。

コンディション

最近はコルチゾール基礎値が10μg前後ありますが、負荷がかかった時に必要な分をすみやかに自発できない状態は、今も変わりません。それでも、1年前の今頃よりも、日常の体感がとてもよくなり、負荷がかかった時の落ち方も、少しづつ浅くなっているように感じています。ただ、コルチゾールが完全に空になった時の症状は、診断初期の頃とあまり変わりません。

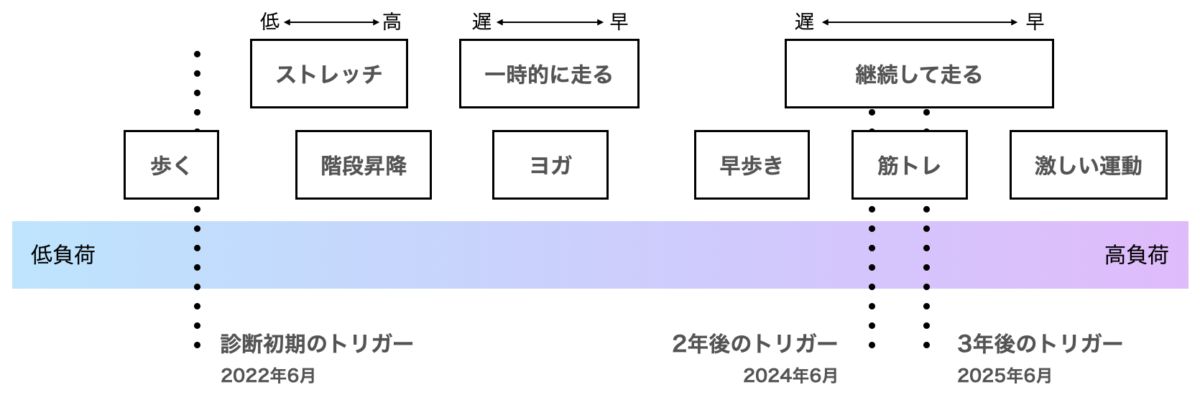

コルチゾール不足のトリガー

HPA軸の負担になるような激しい運動は避け、心拍数や時間をしっかり管理しながら、科学的に“適度な運動”を続けているので、診断初期の頃に比べてコルチゾール不足のトリガーには、より高い負荷でも対応できるようになり、コートリルに頼らずにできる活動の幅も、少しずつ広がってきました。

検査結果から推測する状態

診断や日々の体感をもとに、自分の日内変動の傾向を振り返ってみると、おそらくこの図のような推移だと思います。

私は10代の頃からHPA軸の機能が弱かった体感で、良くなったり悪くなったりを繰り返しながら今に至りました。副腎皮質機能低下症と診断されたことで、自分の体質を理解しやすくなり、いざという時のためのコートリルも手元にあるので、今は安心して生活できるようになりました。

主治医のS先生によると、私のようにグレーゾーンのまま気づかれず過ごしている方や、何らかのきっかけで機能が回復し、頓服で体調を維持できるようになる方は、一定数いらっしゃるそうです。ただ、完全に“服用ゼロ”にするのは難しく、検査上は回復していても、たまに補充が必要なケースも多いとのことでした。

完全回復までには時間がかかるという情報もありますが、そもそも私自身のポテンシャルがこのあたりなのかもしれませんし、これからは「更年期」や「老化」や「劣化」ともうまく折り合いをつけていく時期に入ると思っています。何もしなければ、むしろ今まで以上にコルチゾールが必要になる場面も増えていくかもしれません。

そう考えると、今後も「先回りでできることを続けながら」、必要最小限の頓服で体調を整えつつ、今よりも状態を悪くしないように注意しながら、楽しい人生を送れる状態をキープしつづけることが、今の私にとっての”小さな目標”であり、”今のゴール”なのかもしれません。

医学はこれからも進歩していくので、補充療法のあり方も少しずつ見直され、より洗練されていく可能性があります。そんな変化に置いていかれないよう、今後も情報を正しく受け取れる環境に身を置きつつ、新しい考え方にも心をひらきながら、学び続ける姿勢を大切にしていきたいと思います。