Note下垂体ミニレクチャー 国内

2025年7月27日(日)14時半から、ハイブリッド開催されたミニレクチャー(主催:下垂体患者の会)を視聴しました。その中の「下垂体機能検査の結果をどう読み解くか」でのお話と、質疑応答での先生方の回答から、コルチゾール補充療法に関するヒントをまとめてみました。

基準範囲とカットオフ値の考え方

臨床検査では、100人中95人が該当する「基準範囲(基準値)」をもとに判断していて、今は正常範囲(正常値)とは言わなくなったそうです。あくまで目安として設定された値なので「健康と思われる」という範囲であって、必ずしも健康であるとは限らず、個人ごとの基準範囲があるので、それを知っておくことが大事だそうです。また、カットオフ値は診断の目安として使われる境界値で、非疾患群と疾患群で重なりがあるため、数値だけでは判断しきれないことがあり、検査方法や条件によって変動することもあるそうです。

ホルモン検査の特性

ホルモンの検査は免疫学的測定法で行われていますが、条件によってはたまたま引っかかることもあるそうです。ナトリウムのようにほとんどブレない検査値もありますが、ホルモンの場合はおおよそ10%くらいの誤差が出ることがあり、測定方法によっても値が少し変わることがあるとのことでした。なので、短回の数値に一喜一憂しすぎず、同じ病院で同じ方法を続けて測ることで経過を見ていくことが大切だそうです。

動くホルモンと動かないホルモン

ホルモンには変動が大きいものと安定しているものがあって、コルチゾールのように日内変動が大きく「動くホルモン」もあれば、甲状腺ホルモンのように比較的安定している「動かないホルモン」もあるそうです。食事・運動・睡眠・ストレスといった短期的な要因や、年齢や栄養状態といった長期的な要因でも影響を受けるので、病気だけで説明できるものではないとのことでした。ちなみにコルチゾールは早朝の空腹時が最も高くなるそうです。

検査結果と治療判断

治療の判断や治療効果の評価は、検査値だけではなく症状の経過とあわせて考えることが大切だそうです。機能検査では、ホルモンの基礎分泌・分泌の予備能・分泌を調整する仕組みの3つを見ていくそうです。基礎分泌が基準範囲にあっても、実は予備能が足りていない場合もあるので、一回の測定値だけに強く信頼を置かず、経過全体で判断していくとのことでした。

各種負荷試験の特徴

迅速ACTH負荷試験は、原発性および長期にわたる続発性副腎皮質機能不全では反応が低下して現れるそうです。なので、最近になって続発性副腎皮質機能低下症になった場合は、副腎そのものの機能がまだ残っているため、一見反応が出てしまうことがあるとのことでした。またCRH試験は基礎値によって反応の出方が変わるため、結果の解釈が難しいことがあるとのことでした。また、インスリン負荷試験は、リスクが伴うため全員に行うわけではなく、必要性をよく検討したうえで選択された患者さんだけに行う検査とのことでした。

ホルモン同士の関係

ホルモン同士の関係についても説明がありました。TSH(甲状腺刺激ホルモン)はコルチゾールの影響で抑制されることがあるそうです。閉経後はLHやFSHが高くなりますが、これらはパルス状に分泌されるので値がぶれやすいとのことでした。プロラクチンは朝方に高くなりやすく、またエストロゲンの影響を受けて変動することもあるそうです。

HPA軸の回復過程

[参考]Prete A, Bancos I. Glucocorticoid induced adrenal insufficiency. BMJ 2021; 374: n1380

[参考]Prete A, Bancos I. Glucocorticoid induced adrenal insufficiency. BMJ 2021; 374: n1380

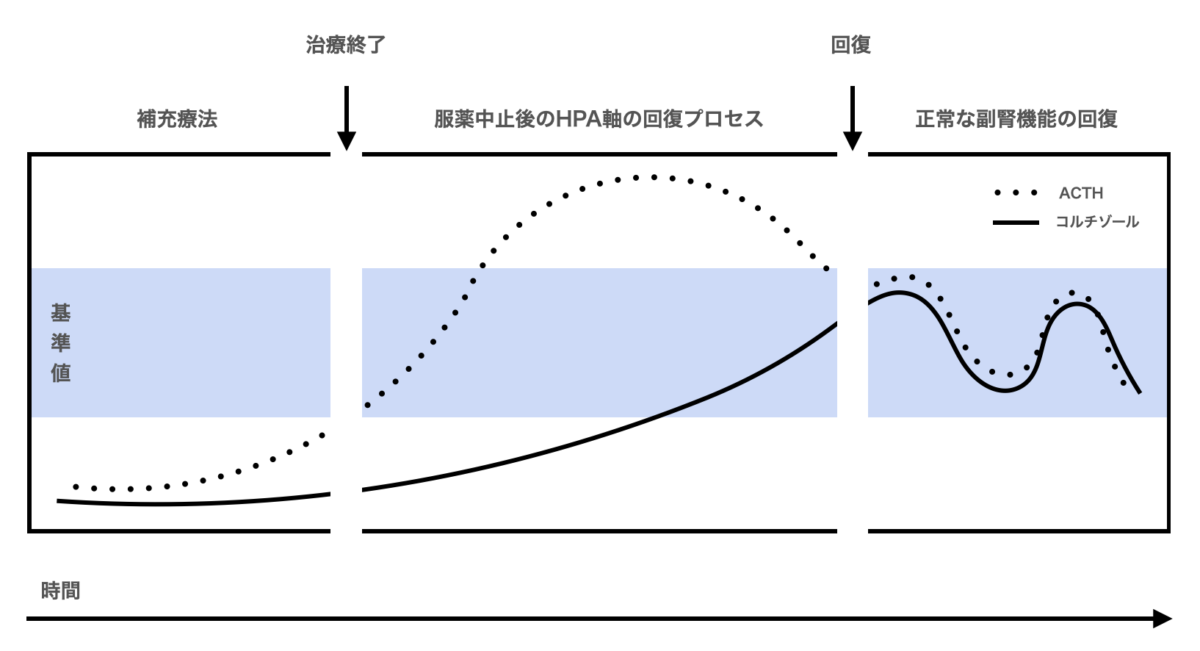

この図の説明では、薬理量のグルココルチコイド治療を中止した後のHPA軸の回復過程について示されています。回復の過程では、まずACTHが先に回復して基準値を超えることもあり、その後ゆっくりとコルチゾールの分泌が追いついていく流れになるそうです。最終的に両方が安定して、正常な副腎機能に戻っていくというプロセスとのことでした。

質疑応答&質問相談

- 質疑応答の中で「下垂体の炎症はCRPに影響しますか?」という質問がありましたが、これについては「CRPが大きく上がることは少ない」との回答でした。

- 回復して補充療法をやめることができた場合でも、ストレスドーズも不要で完全にコルチゾール無しで過ごせる方は少数で、人によっては回復まで半年から4〜5年ほどかかるそうです。大きな負荷の時だけ追加が必要なので、持ち歩くケースが多いとのことでした。

- 補充をやめた後も、メンタルでもフィジカルでも不足することがあるため、長期で飲み続けるのは良くないけれど、単発なら我慢せず追加して体調を維持した方がよいとのことでした。足りない状態が一番体に良くないそうです。

- 下垂体機能の中では副腎機能は比較的回復しやすいそうです。

- コルチゾールと頻尿の関係についての質問では、主に年齢の影響が大きいとのことでした。頻尿でも尿量が少なく回数だけ多い場合と、回数も多く尿量も多い場合は原因が異なり、後者では尿を濃縮する力が落ちている可能性があり、その場合は脳の問題が関係していることもあるそうです。

まとめ

- 自分の基準範囲を知っておくことが大事

- 内分泌検査は誤差があるので短回の数値だけで判断しない

- 検査の目的や何を明らかにしたいのかを医師と話し合う

- 下垂体機能の検査は採血の条件に注意する

- 結果は症状や分泌パターンと合わせて解釈する

副腎皮質機能低下症のメカニズムに関する情報は「Note」へ、補充療法のヒントは「Hint」へ、その他の情報は「Misc」へ、メッセージ経由でいただいた質問の一部は「FAQ」にまとめています。読んでくださった方が、自分なりの工夫を見つけるヒントになればうれしいです。

※体験をもとに整理した内容であり、医学的助言を目的としたものではありません。医療に関する判断を行う際は、必ず医師にご相談ください。